提出課題1:金属加工

課題の概要

- 厚さ1.6mmの鉄板(100×100mm)6枚と長さ300mmの直径6mm丸棒6本を加工し立体作品を制作。

- 各自が素材から得る印象を大切にし、テーマを定めて制作をすること

制作過程

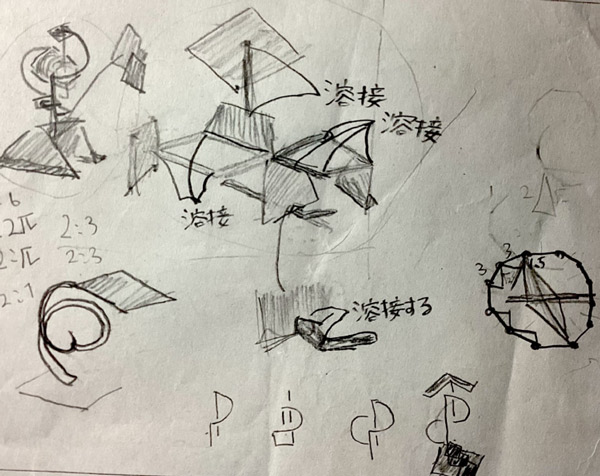

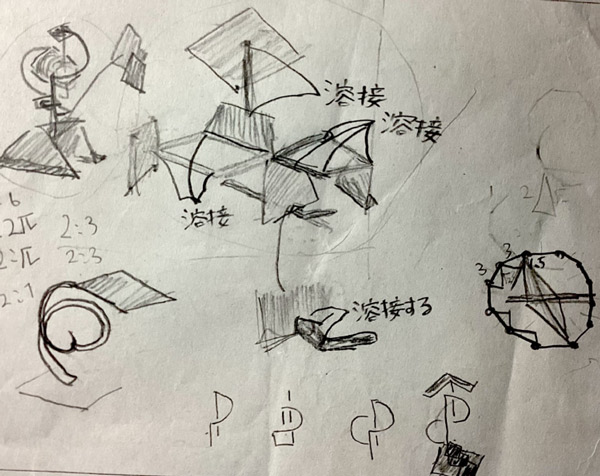

競技ディベートを題材とし、立論・質疑応答・第1反駁・第2反駁の一連の流れを、鉄板と丸棒に落とし込むべく立体構成に挑んだ。しなやかに曲がりつつも硬度のある鉄板に、論理の裏付けとなる証拠資料を連想していたので土台とした。いくつもの鉄板が連なり、丸棒でコネクトされている様は、行き来していく中で深まっていく議論をイメージした。議論の決着を模すために、白黒の塗装をしようか否かは、一時期検討していた。だが、エッジの効いた金属加工の都合で、どうしても隙間に塗り残しが出てくる懸念があり、白黒の対比性が十分に表せないと踏み、メタリック単色で仕上げの塗装を行った。

|

| 金属加工ラフ |

|

| 《ディベート》 |

自己評価

金属の性質を活かし、独自のフォルムを形成できたことについては個人的に評価したい。 ただ、設計図の段階から平面的に捉えてしまっている節があり、立体造形としては一面的で面白みがやや欠けている所がある。このような制作をする際、時間があるのならblenderなどで設計を仮決めし、事前に何となくでもいいので、見栄えを確認してみるのも良いかもしれない。

提出課題2:木材加工

課題の概要

- 空間デザインとしての木工を体験・学びながら、自分のためのFRAMING HOUSE を制作してください。空間内から「風景をきりとり、味わうこと」を想定してください。

最小限のいえでありながら、風景とつながる最大のいえであるともいえます。

- 配布される木材(910ミリ長さ)を四角に置けば畳半畳となり、座るに適した最小空間となります。この規格(広さ)を基に「風景をきりとる」空間をデザインし、制作してください。

制作過程

屋外での風景切り取りという内容を聞かされて、まず初めに連想したのは天体観測であった。終着点としては、FRAMING HOUSE全体が見上げるような形で、さながら天体望遠居が固定砲台になるようなフォルムを思い描いていた。イメージを元に組んでいくうちに、中から覗き込んで見える景色がライフルスコープのようにも思えてきたので、家から飛び出す砲身部分は模索の末に、トンボやボウガンのような十字っぽい形状に落ち着いた。

|

| フレーミング・ハウス 提出物 |

自己評価

ほぼ平行四辺形の枠組みから十字架が飛び出すようなデザインは、一見バランスが悪そうであっても実のところ、絶妙な具合で均衡を保っていた。木材の区切りから垣間見える景色は、様々な側面を見せてくれている。まさに、《風景を切り取る空間のデザイン》という趣旨に沿っているといえる。他方で、HOUSEの壁面に若干の心もとなさがあるので、木材パーツのやりくりは、もう少しやりようがあったのではと振り返る。

提出課題3:樹脂加工

課題の概要

樹脂のみで構成されたミニチュアの車を、規定のコースで滑走させる。

制作過程

|

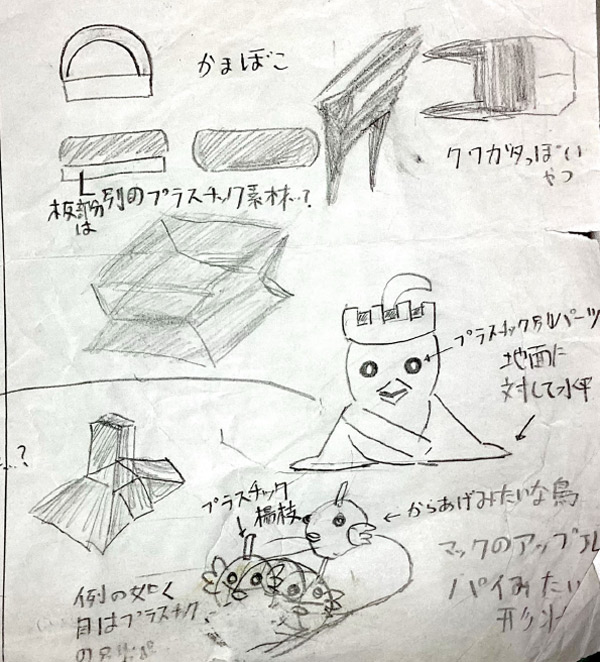

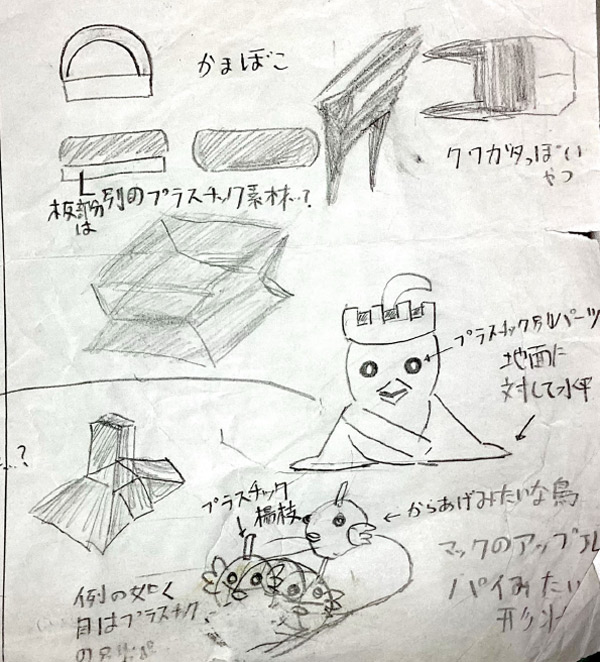

| 樹脂加工ラフ |

自由な発想と堅実な滑走能力が要求される課題であり、当初の私は方向性が定まらず相当苦労した覚えがある。イメージしていたのはマックのハッピーセットのようなギミックであったが、実物のサイズ感とのギャップに苦しめられた。裁断を上手く活用し、発泡をくり抜くかのような加工を行い、からあげクンをイメージしたカート・パーツを各箇所に接着していった。弁当用のピックが、唐揚げっぽさを引き立たせつつ、オブジェの固定という役割も果たしているのは、個人的に一押しポイントである。

|

|

| トリプルクルトリ号 |

自己評価

このカートの滑走能力の要となるのは、太めのストローと、自宅で粗大ゴミとして出す棚から拝借した部品の棒である。結果として、棒パーツはシャフトとしての役目を果たしていた他方で、自重でストローに負荷がかかり、潤滑な駆動とは言い難かった。 改善するのなら、ストローのようにやわなポリプロピレン製のものではなく、硬質プラスチックをパーツに使うべきであった。 なお見た目について、概ねラフスケッチ通りに制作できたので問題ない。強いて取り上げるなら、ポリパテで隙間埋めをすれば、より外観が整うと思われる。