1:備える・慣れる

課題の概要

4つの活動を通して、授業のねらい・目標を理解します。

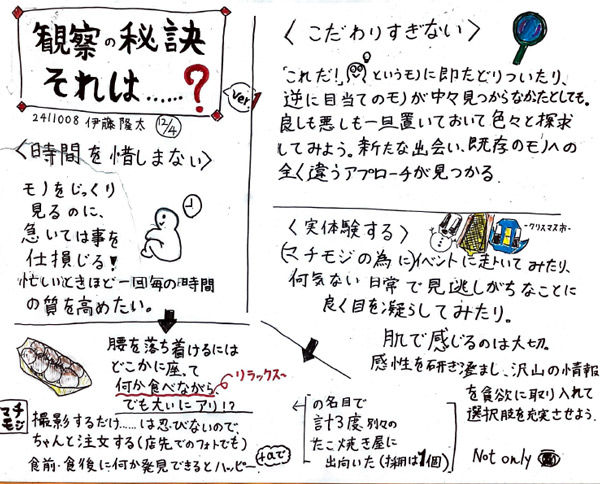

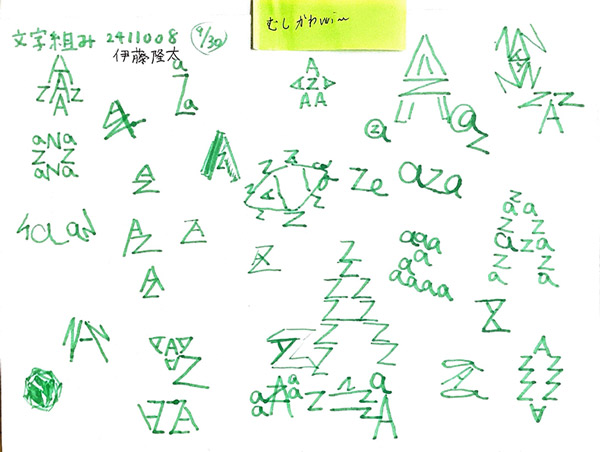

もじ組 9/30

|

ZとAの組み合わせを、時間内にできるだけ多く考えるという課題。見返した時に、自分のパターンとして

初回授業だったが故に、課題の意図を探ろうとするあまり、初動の手数が控えめだったのが心残りである。 |

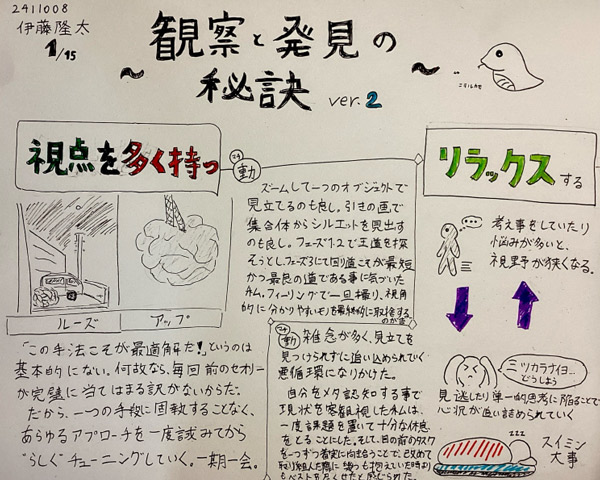

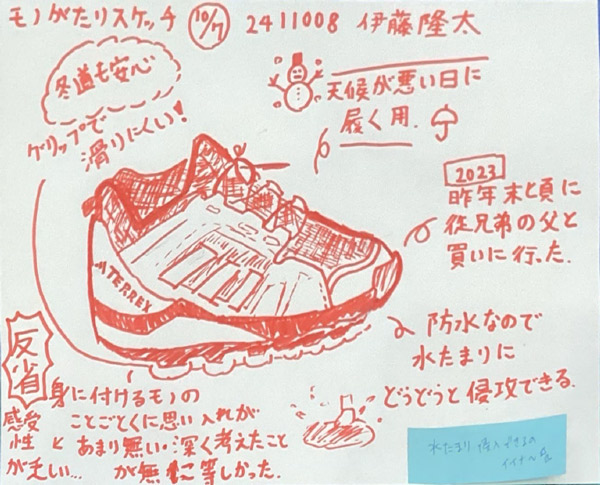

モノがたりスケッチ

|

| 自分の身につけている靴について、根掘り葉掘りと書く課題。毎朝のルーティーンワークであるからこそ今まで、あまり強い関心を向けて来ておらず、エピソードを絞り出すのには相当苦労した。ただ、自分自身を蔑むようなセンテンスは、そのまま入れるのではなく「日常に溶け込んでいる」などといったポジティブな表現に差し替えた方がより良かった。このスタンスは常時忘れずべからず、である。 |

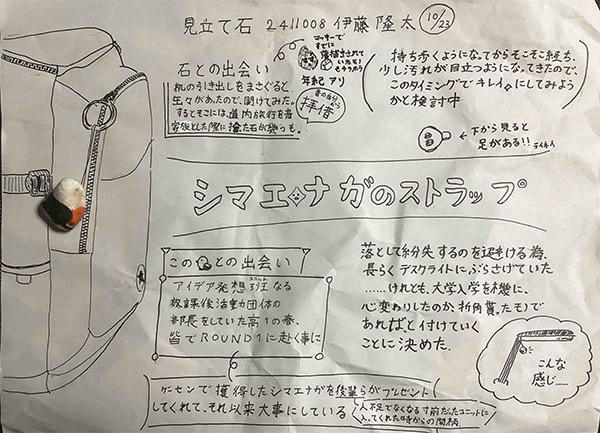

見たて石

|

| 《モノがたりスケッチ》の派生で、石から身につけているモノを連想させ、エピソードを語ろうという課題である。丸っこい形状を所持品の中から片っ端から探し、シマエナガのストラップに落ち着いた。

石については、幼少期に旅行先で拾い集めてきた内の一つを拝借して着色した。《見立て石》の為に石を拾うよりも、手元にある石を有効活用した方が、過去に蒐集してきた自分もさぞ喜ぶだろうと思ったからだ。鞄は、元々用紙の半分近くを占めるようなサイズだったが、後に紙面に十分な情報を載せれるような大きさに描き直した。 |

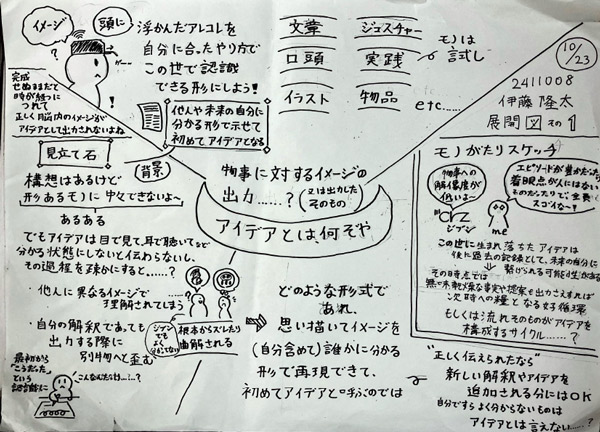

展開図1

|

| Y字で全体を三分割にするレイアウトは、ややアドリブが過ぎた気がする。見出しと本文の文字の大きさが変わらない所為で、見辛さも若干ある。書く内容に専念して、構成に手が回らなかったのは反省すべきだと私は思う。褒めるのであれば、アイデアのアウトプットを印刷機という形で表したのは、我ながら名案であった。 |

自己評価

ポスター表現をする上での手法は、手探りながらも色々と試せた。だが、文字や絵の配置に一本筋が通っておらず、毎回統一感にやや欠けている印象が見受けられる。作る前に大まかな指針を作り、道中で度々していた思い付きの方向転換を控えることで、全体としてのまとまりがあるように見えてくるのではないだろうか。