work1

課題の狙い

ヴィジュアルコミュニケーションデザインを行うために必要な表現の言語(=ヴィジュアルコード)を自ら模索すること。

点や線、面の構成によって異なるメッセージが生まれ、ヴィジュアル言語が構文化される仕組みを理解する。

無秩序でまとまりのない情報に対し、「点・線・面」を用いて、意味のある形に視覚化するスキルを習得する。このスキルを用いて、グラフィックからプロダクトまで形ある形ある対象すべてんい役立てる資質を養う。

コンセプト

”喜”を表現している。私は感情に形はないと考えていたため、少し抽象的な表現を模索した。そして、喜びを感じている時の感覚を”黒いモヤに光がポツポツと生まれる感覚”とした。色の数が感情の数を表し、混ざり合い黒が生まれる状況が常にあることを多くの色を不規則に配置し表現している。

自己評価

形と意味のバリエーション展開をアイデアスケッチの段階で行ったことで、ヴィジュアルコードを自ら模索することは達成できていたと考える。

しかし、線の偶然性を残したいと考えたために、形と意味の伝達性を磨き上げる仕上げにこだわらなかった。結果、点や線、面の構成によって異なるメッセージが生まれ、ヴィジュアル言語が構文化される仕組みを十分に理解することができなかったと考える。また、形の構成による、複合的な意味の伝達はできていなかったと考える。理由としては、無秩序でまとまりのない情報に対し、「点・線・面」を用いて、意味のある形に視覚化することを怠ったことが考えられる。実際、当作品は、三つのドットを活かした表現ができておらず、伝えたい意味の視覚化に焦点を当てて考えられていなかったことがわかる。

work2

課題の狙い

ヴィジュアルコミュニケーションデザインを行うために必要な表現の言語(=ヴィジュアルコード)を自ら模索すること。

点や線、面の構成によって異なるメッセージが生まれ、ヴィジュアル言語が構文化される仕組みを理解する。

無秩序でまとまりのない情報に対し、「点・線・面」を用いて、意味のある形に視覚化するスキルを習得する。このスキルを用いて、グラフィックからプロダクトまで形ある形ある対象すべてんい役立てる資質を養う。

コンセプト

”怒”を表現している。私は怒りを感じている時の感覚を、多くの感情が混ざり合って生まれた黒いモヤの”輪郭を鈍器で叩かれ凹まされた感覚”とした。形の持たないモヤに角ばった輪郭を作ることで自分の中で生まれた凹みがわかりやすくなるようにしている。

自己評価

形と意味のバリエーション展開をアイデアスケッチの段階で行ったことで、ヴィジュアルコードを自ら模索することは達成できていたと考える。

また、形と意味の伝達性を磨き上げる仕上げにも拘った。結果、点や線、面の構成によって異なるメッセージが生まれ、ヴィジュアル言語が構文化される仕組みを十分に理解することができたと考える。しかし、形の構成による、複合的な意味の伝達はできていなかったと考える。理由としては、無秩序でまとまりのない情報に対し、「点・線・面」を用いて、意味のある形に視覚化することを怠ったことが考えられる。実際、当作品は、三つのドットを活かした表現ができておらず、伝えたい意味の視覚化に焦点を当てて考えられていなかったことがわかる。

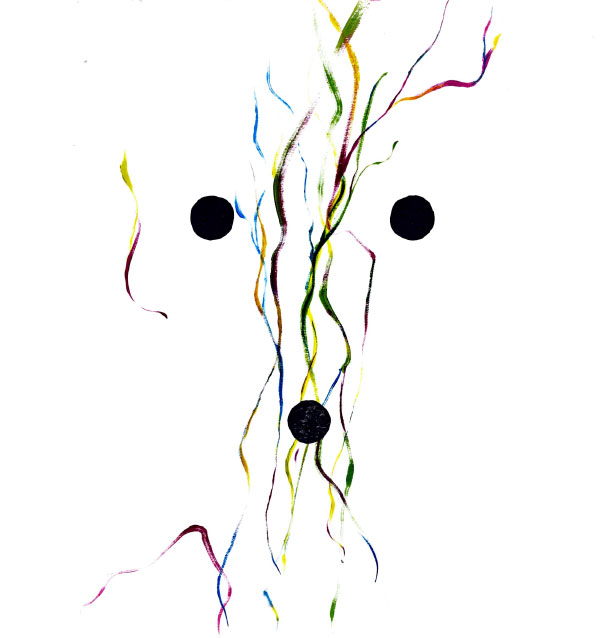

work3

課題の狙い

ヴィジュアルコミュニケーションデザインを行うために必要な表現の言語(=ヴィジュアルコード)を自ら模索すること。

点や線、面の構成によって異なるメッセージが生まれ、ヴィジュアル言語が構文化される仕組みを理解する。

無秩序でまとまりのない情報に対し、「点・線・面」を用いて、意味のある形に視覚化するスキルを習得する。このスキルを用いて、グラフィックからプロダクトまで形ある形ある対象すべてんい役立てる資質を養う。

コンセプト

”哀”を表現している。私は哀しみを感じている時の感覚を、”すがっていたものが事切れそうな”、または”紐は切れたものの数本の意味を持たない糸だけが残ったような感覚”とした。定まらない線の形は折り合いのつけられない哀しみが現れている。

自己評価

形と意味のバリエーション展開をアイデアスケッチの段階で行ったことで、ヴィジュアルコードを自ら模索することは達成できていたと考える。

また、形と意味の伝達性を磨き上げる仕上げにも拘った。結果、点や線、面の構成によって異なるメッセージが生まれ、ヴィジュアル言語が構文化される仕組みを十分に理解することができたと考える。さらに、形の構成による、複合的な意味の伝達もできていたと考える。当作品の作成の際、他の二つの作品の意味の伝達がうまくいかなかった反省から、客観的な考え方の視点も取り入れ、無秩序でまとまりのない情報に対し、「点・線・面」を用いて、意味のある形に視覚化することとはどういうことかをよく思案した。結果、当作品は、三つのドットを活かした表現ができ、伝えたい意味の視覚化もできた。

work4

課題の狙い

ヴィジュアルコミュニケーションデザインを行うために必要な表現の言語(=ヴィジュアルコード)を自ら模索すること。

点や線、面の構成によって異なるメッセージが生まれ、ヴィジュアル言語が構文化される仕組みを理解する。

無秩序でまとまりのない情報に対し、「点・線・面」を用いて、意味のある形に視覚化するスキルを習得する。このスキルを用いて、グラフィックからプロダクトまで形ある形ある対象すべてんい役立てる資質を養う。

コンセプト

”自分自身”をフロッタージュを用いて表現している。顔は、凸凹な肌、不規則な歯並びなど外見の要素の表現に主にフロッタージュを用いた。体は、自身の頼りなさ空虚さを、細い線のようなフロッタージュと網のような隙間を感じさせるフロッタージュを骨組みとして用い、さらにそこに まばらに肌を表す凸凹なフロッタージュを用いることでハリボテ感を演出し、表現した。また、自身のつまらなさを無彩色で表している。一方、人から頂いた色が頭蓋骨の穴から漏れ出している様子を、光の粒が色を伴って存在しているように見せられるフロッタージュを用いて表した。これは感覚機能である目、鼻、耳、口を光が刺激する様子も同時に表している。目に関しては、人の光が瞳に反射している様子も表している。

自己評価

形と意味のバリエーション展開を体の各部位で行ったことで、ヴィジュアルコードを自ら模索することは達成できていたと考える。また、形と意味の伝達性を磨き上げる仕上げにも拘った。結果、点や線、面の構成によって異なるメッセージが生まれ、ヴィジュアル言語が構文化される仕組みを十分に理解することができたと考える。さらに、形の構成による、複合的な意味の伝達もできていたと考える。無秩序でまとまりのない情報に対し、「点・線・面」を用いて、意味のある形に視覚化することを、身体を構成する細かな部位にフロッタージュを割り当てたことで実現した。結果、当作品は、フロッタージュの無秩序な情報にまとまりを生む表現ができ、伝えたい意味の視覚化もできたと言える。