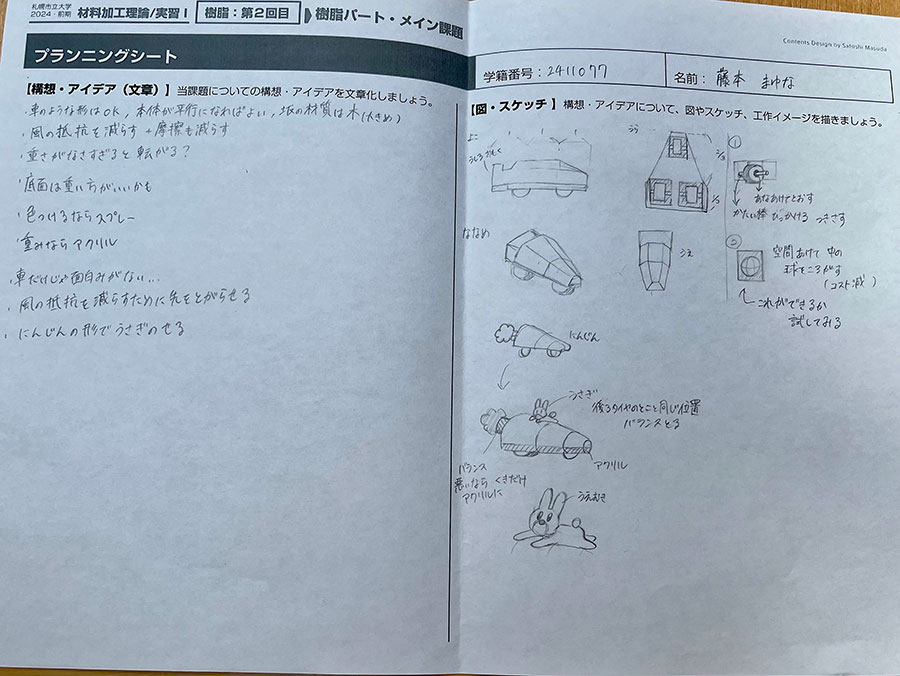

斜面をできるだけ早く滑る物体を作るにあたり、一番問題となるのは風の抵抗なのではないかと思い、先の尖った形が良いという結論に至った。そこからにんじんの形にしようと思ったが、それだけだと味気がないので、足の速いイメージがあり、にんじんが好きなうさぎを乗せた作品にした。

木材、金属、プラスチックよる造形基礎理論と実習を実施する。

木工、金工、プラスチック加工の機器操作安全講習と、目的にあった材料特性を理解して加工方法を習得するとともに、材料に適する造形技術、および、3次元の表現力、造形力を養うことを目的とする。

①材料の特性と加工方法を知る。

②材料特性に基づいた造形ができる。

③思い描いた造形を立体に加工できる。

樹脂を使用し、斜面を滑り落ちる物体を作成する。遠くまで滑ると高評価。

樹脂の特性と加工方法を知り、その特性にあった造形ができる。思い描いた造形を立体にできる。

斜面をできるだけ早く滑る物体を作るにあたり、一番問題となるのは風の抵抗なのではないかと思い、先の尖った形が良いという結論に至った。そこからにんじんの形にしようと思ったが、それだけだと味気がないので、足の速いイメージがあり、にんじんが好きなうさぎを乗せた作品にした。

うさぎの体勢以外は、思い描いていた造形を立体に落とし込むことはできたが、思っていたように距離が伸びなかった。後ろのタイヤ部分や使用する素材などまだまだ工夫できる点はたくさんあると思った。

鉄の表情と加工性を生かした立体構成

鉄の特性と加工方法を知り、その特性にあった造形ができる。思い描いた造形を立体にできる。

材料は厚さ1.6mmの鉄板(100x100mm) 6枚と長さ300mmの直径6mm丸棒6本を加工し立体作品を制作。(材料は必ずしも全てを使用しなくてもよい)

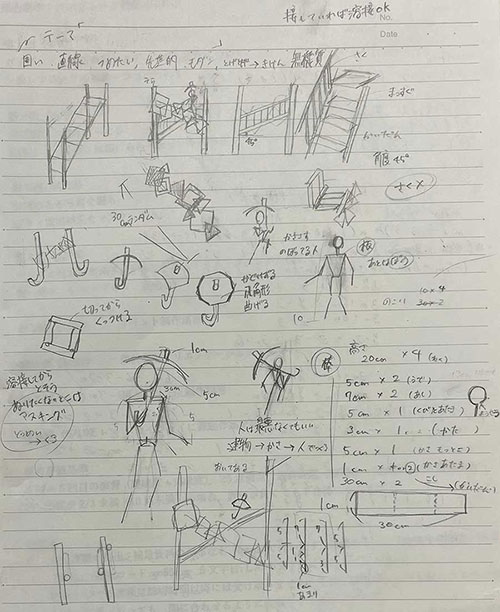

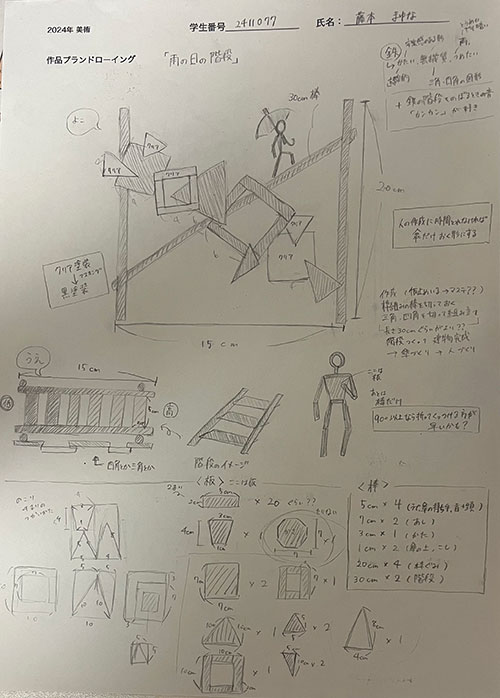

雨の日の階段

私は鉄から無機質で冷たいというイメージを抱きました。そこから連想し、

無機質

→直線的な図形(三角、四角)

→人工物ぽい建築(階段)

冷たい

→雨を表現するための傘

→キラキラした金属の光沢

それにプラスして、ランダムに図形を配置することで金属製の階段を登る時の「カンカン」というリズミカルな私の好きな音が聞こえてくる様な作品を制作しました。

この作品はコンセプトや表現したいことがはっきり決まっていたので、迷わず制作できて、時間内でやりたい表現を全て形にすることができた。強いて言うなら、接着に苦労したため、溶けてしまった部分が気になった。

FRAMING HOUSE/風景をきりとる家

木を使用した立体造形ができること。

キーワード:仮設空間デザイン/最小限のいえ/風景のスレーミング/半量/隠れ家

空間デザインとしての木工を体験・学びながら、自分のための FRAMING HOUSE を制作してください。

空間内から「風景をきりとり、味わうこと」を想定してください。

最小限のいえでありながら、風景とつながる最大のいえであるともいえます。

「座って半畳寝て一畳」という古くからの言葉があります。配布される木材を四角に置けば畳半畳となり、座るに適した最小空間となります。

この規格(広さ)を基に「風景をきりとる」空間をデザインし、制作してください。

アイデアスケッチはせず、ウッドスケッチをして、実際に組み立てることでアイデアを練っていった。

自然の中に佇む家であるため、環境との統一感のある家をテーマに作成した。生い茂る木の葉をイメージした立体感のある形で、角ばってはいるけど優しい感じが出るように工夫した。 また、角ばっていることによって、自然の危険さから身を守る守護神のような安心感を演出した。 そして、見る角度によって異なる印象を重視し、下から見ると星のような形の天井や、六箇所に配置した縦の棒によって、開放感がありつつ、時間帯で変わる影まで楽しむことができる形に。 さらに、森の中でリラックスができる広々とした空間になるよう大きく幅をとり、安定感のある家に仕上げた。

紙面上ではなく、実際の材料に触れながら構想を練ったことにより良い発想が生まれたと思う。色んな角度から見ても楽しい良い作品ができたと思う。